3㎝離して2カ所凍結施工した場合、配管内の圧力はどうなりますか?

神奈川県内の某上下水道局のご担当者様より、下図の様に凍結容器の間を3㎝離し、凍結施工をした場合に配管内の圧力がどのようになるかとのご質問を頂きました。

「当社HPの中にある『よくあるご質問に本気で答えてみました』のなかで、過去に『5㎝離して2カ所凍結施工した場合、配管内の圧力はどうなりますか?』では、配管内の圧力は、40MPaまで上昇することが分かりました。」とお伝えしたのですが、どうしても3㎝の場合も調べてほしいとのご要望がありました。

早速、調べてみます。

今回、使用する配管はGX管φ100です。

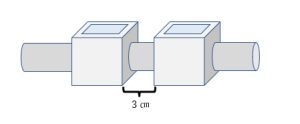

凍結容器の間隔3cmに圧力計を取り付け、凍結施工を行いました。

今回テストに使用する配管です。前回と同じものです。

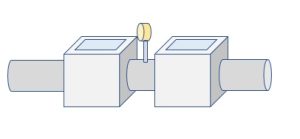

配管の内側は凍りやすいので、できるだけ中心部分の圧力を測れるようにしました。

凍結容器の間は3㎝にしました。

今回のテストの全体像です。

前回同様、メーターが取り付けられている縦配管が凍ってしまわないように、ドライヤーで温めながら、GX配管内部の圧力を測定できるようにします。

ドライヤーの熱で発泡スチロールが解けないように、ベニヤ板で凍結容器を保護します。

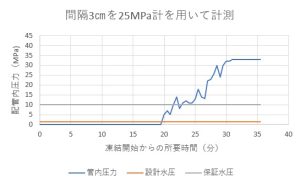

19分後、圧力が上昇し始めました。

その後、上昇下降を繰り返しながら、10MPa(保証水圧)に達しました。

20MPに達しました。

それからも上昇下降を繰り返し、とうとう圧力計は振り切れてしまいました。

時間経過と配管内の圧力は上図の通りです。25MPa以上については目測です。

その結果、圧力計は壊れてしまいました。

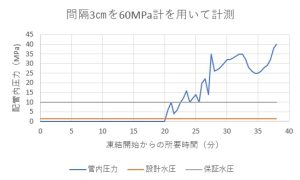

リベンジということで、今回は60MPa計を使って調べてみます。

開始19分後、圧力が上昇し始め、4分後、ご覧の通り保証水圧の10MPaに到達しました。

その後も圧力上昇と、氷が滑ることによる圧力下降を繰り返しました。

配管内の圧力は以下の通りです。

37分辺りから、圧力計が取り付けられている配管に霜が付きだしたので、内部が凍結したと判断し、中止としました。

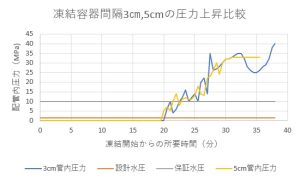

以前に行った凍結容器間隔を5㎝で実施した結果との比較をしました。

若干の差はありましたが、圧力上昇、下降を繰り返し、最終的には35MPa付近で圧力計が取り付けられている配管が凍ってしまい、試験終了となりました。

氷が配管を閉塞してすぐに、設計水圧(1.3MPa)を越え、5分後には保証水圧(10MPa)を越えてしまいました。

配管から氷を取り出しました。真ん中のくぼみはドライヤーにより配管を温めた部分です。

配管の中心部分を測定できていたことが、お分かりいただけるかと思います。

|

ダクタイル鉄管管路配管設計標準マニュアルによりますと、設計圧力は 設計水圧(1.3MPa)=静水圧(0.75MPa)+水撃圧(0.55MPa) またφ100の場合の保証水圧は管の破壊水圧の70%とし、最高10.0MPaである。 |

との記載があります。今回の検証事例を日本ダクタイル鉄管協会様に問い合わせたところ、「前回もお答えしましたが、このような施工をする場合は必ず、設計水圧(1.3MPa)以下になるように。決して保証水圧(10MPa)を基準に考えないように、保証水圧とはあくまでも参考値であり、保証水圧をかけてよいという意味ではない。配管が割れる可能性が極めて高いです。」とのご助言を頂きました。

また神奈川県内の某上下水道局のご担当者様から問い合わせいただきましたが、凍結容器間隔が5㎝であろうが、3㎝であろうが危険な施工方法であると判断します。

株式会社ソエダでは安全施工を第一に、ダクタイル鋳鉄管の凍結施工は1.3MPa以下になるように安全基準を設けております。